「うちの親はまだ元気だから大丈夫」──そう思っている人こそ、今こそ知っておきたい“老後の備え”があります。

介護・認知症・入院・住み替え・相続…。親の年齢が上がるにつれて、突然のトラブルや判断のタイミングが増えていくのが現実です。

いざという時に慌てないために、今から家族でどんな話をしておくべきなのか。どんな支援や制度を使えるのか。

そして民間サービスや専門家にどこまで相談していいのか──。

このコラムでは、高齢の親をもつ「子ども世代」が後悔しない選択をするために、今できる備えや話し合いのヒントを、実例やデータとともにわかりやすく解説します。

- 高齢の親をもつ40〜60代の子ども世代(主に長男・長女)

- 親がまだ元気なうちに、将来の備えをしたいと考えている方

- 親の老後に対して漠然とした不安を感じているが、何から始めればよいか分からない方

- 遠方に住む親の生活が心配な人、兄弟姉妹と介護の話し合いが進まず悩んでいる方

- 親が元気なうちに、何を話し合い・準備しておくべきかがわかる

- 将来的な介護や住み替え、相続への備えを始めるきっかけが得られる

- 地域包括支援センター・民間支援など、相談できる場所が明確になる

- 実際に備えていた家族とそうでない家族の違いから、自分たちの行動を考え直すヒントが得られる

迫る“介護のタイミング”──親は元気でも突然はやってくる

「うちの親はまだ元気だから大丈夫」──そう考えていたご家族が、突然の入院や転倒で一気に“介護の現実”に直面する。そんなケースは少なくありません。高齢の親の健康状態は、昨日まで何ともなかったのに、ある日突然ガラリと変わることがあります。特に75歳を過ぎると、軽い骨折や肺炎がきっかけで寝たきりになってしまう例も珍しくありません。

「もっと早く話しておけばよかった」「こんなに急に施設探しや相続の話になるなんて…」。そんな後悔の声は、実際にご相談を受ける現場でもたびたび耳にします。元気なうちは、親自身も老後の話を避けがちで、子ども世代も話題にしにくいもの。しかし、“その時”は前触れなくやってくるのです。

だからこそ、親がまだ元気な今こそがチャンスです。無理に話を進める必要はありませんが、将来の希望や不安について少しずつ確認しておくことで、いざという時の判断がぐっとラクになります。

介護は“いきなり始まる”からこそ、備えは“じわじわ始める”が正解なのです。

高齢の親にまつわる“よくある5つの困りごと”

高齢の親との暮らしやサポートについて、子世代からよく聞かれる悩みは、大きく分けて以下の5つに集約されます。

①介護が必要になった時、どう動けばいいか分からない

突然の入院や体調悪化で、どこに相談すればよいか、どの制度を使えばよいか分からず混乱するケースが非常に多く見られます。

②実家が片付いておらず、不安がある

「親が物を捨てられない」「ゴミ屋敷に近い状態」といった声も多く、介護や入院時に困る原因となります。

③お金のことが見えづらい

年金額や貯金、保険、介護費用などの情報を家族が把握していないケースが多く、いざという時に判断が難航します。

④親が住み替えに抵抗を示す

一人暮らしが心配でも、「施設はイヤ」「住み慣れた家を離れたくない」と言われ、話し合いが難航することも。

⑤兄弟姉妹で意見が割れる

誰がどの役割を担うか、親との距離感、介護への考え方など、兄弟間で摩擦が生じやすいのも現実です。

これらの困りごとは、事前に「見える化」し、備えておくことで負担を大きく軽減することができます。次章では、どんな準備や話し合いをしておくべきかを具体的に紹介していきます。

今こそ考える“親との話し合い”5つのテーマ

親がまだ元気なうちに「何を話せばいいの?」という質問をよくいただきます。

実は、“話し合っておくべき5つのテーマ”を押さえておくだけで、いざという時の備えがぐっとラクになります。

①医療と介護の希望

万一の入院や認知症などの際に「どこまで治療を希望するか」「施設や在宅の希望はあるか」を確認しておくと、子世代の判断の負担が軽くなります。

②住まいの希望と限界

「ずっと自宅にいたい」という思いは尊重しつつ、「一人暮らしはいつまで可能か」「住み替えるとしたらどんな選択肢があるか」も共有しておくことが重要です。

③財産や契約の状況

通帳のありか、年金額、保険の加入状況、定期的な引き落とし契約など、親の口から直接聞いておくことが望ましいです。

④支援してほしい人・避けてほしい人

近所の親戚や友人、介護サービスの希望など、「この人に頼りたい」「この人には知られたくない」などの意向を知っておくことも安心につながります。

⑤エンディングの意思表示

延命治療や葬儀・お墓の希望、遺言の有無などについても、「早すぎる話」ではありません。

少しずつ話題に出していくことが、心の準備にもつながります。

こうしたテーマを、いきなりではなく、雑談の中で少しずつ拾っていくのがポイントです。今話せること、話せないことを整理するだけでも、大きな一歩です。

公的制度・地域資源・民間サービスの使い分け方

高齢の親を支えるうえで、「どこに相談すればいいか分からない」「そもそも何を使えるのか知らない」という声は非常に多くあります。行政の支援、地域の仕組み、民間のサービス──それぞれの役割を知っておくと、選択肢がぐっと広がります。

①公的制度の活用(介護保険・高齢者福祉)

介護保険は、要介護認定を受けることで、訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタルなどの支援を受けられます。市区町村の高齢者福祉課や地域包括支援センターが相談窓口となり、申請やサービス利用のサポートをしてくれます。

②地域資源の利用(地域包括支援センター・自治会など)

地域包括支援センターは「高齢者の総合相談窓口」として、介護・医療・福祉・住まいなどを幅広くサポートしてくれる存在です。自治会や民生委員など、地域のつながりを活かした見守り活動も行われています。

③民間サービスの選択肢(身元保証・家財整理・住み替え相談など)

近年では、民間企業による「身元保証サービス」や「シニア向け住み替え支援」なども増えています。行政では対応が難しい手続きの代行や、急な施設探しのサポートなど、柔軟な対応ができるのが特長です。

大切なのは、「すべてを家族だけで背負わない」こと。

公的な制度と民間の支援、それぞれの“できること・できないこと”を知り、状況に応じて上手に組み合わせることが、安心への第一歩になります。

実際に備えていた家族・後回しにした家族の違い【比較ケース】

ここでは、実際の支援現場でよくある2つのケースをご紹介します。同じような状況でも、事前の備えの有無によって、その後の展開が大きく異なります。

【ケースA】備えていた家族の例

娘さんが親御さんと「介護が必要になったらどうする?」という会話を日頃から重ねており、保険・貯金・施設の希望を事前に共有。

親が転倒し、急きょ入院とリハビリ施設への転院が必要になった際も、スムーズに施設を探して入居へ。本人も納得した形で、混乱なく新生活をスタートできました。

【ケースB】備えがなかった家族の例

「うちはまだ大丈夫」と話し合いを避けていた息子さん。ある日、認知症が進んだ親が徘徊し保護されたことで、急きょ施設探しが必要に。

「どんな施設がいいのか分からない」「身元保証人がいない」「費用が足りるのか不安」──という状態で、たらい回しにされ、やむなく希望と違う施設に入居。本人も家族も納得できない状況に…。

このように、同じ“親に介護が必要になる”という現実でも、備えの有無で「気持ちの余裕」と「選択の自由」がまったく違ってきます。 だからこそ、元気なうちに小さな会話を積み重ねていくことが、家族にとって最大の「安心の保険」になります。

子ども世代が“いまできること”チェックリスト

「何かしなきゃとは思ってるけど、何から始めればいいのか分からない」──

そんな子ども世代のために、いまからできる行動を7つのチェックリストにまとめました。全部を完璧にこなす必要はありません。「できることから、少しずつ」が何より大切です。

✅ 親と最近、将来について話をしたことがある

「元気なうちに話せてよかった」と言える関係を築く第一歩です。

✅ 親の生活状況や困りごとを把握している

食事、掃除、外出、通院など、できていること・難しくなってきたことを観察しておきましょう。

✅ 親の“もしもの時”の連絡先や保険・資産の情報が整理されている

最低限「どこに何があるか」を確認しておくだけでも違います。

✅ 地域包括支援センターや介護保険制度の仕組みを知っている

いざという時に“相談先がある”という安心感が備わります。

✅ 民間サービス(身元保証・施設紹介など)も選択肢として知っている

家族だけではカバーできない場面を想定し、外部の支援を早めにリサーチ。

✅ 兄弟姉妹と役割分担について話し合っている

親の支援が必要になったとき、全てを一人で抱え込まない準備を。

✅ 「まだ元気なうちだからこそ」できる選択肢を伝えている

本人が納得できる選択肢を、元気なうちに知ってもらうことが大切です。

このチェックリストは、“いざ”という時の後悔を減らすための備えです。

今のうちに小さな行動を積み重ねておくことで、親子にとっても、家族にとっても、将来の安心がぐっと近づきます。

高齢者の「独居」は年々増加している

日本では高齢化が進む一方で、親と同居する家族の割合は減少し、一人暮らしをする高齢者(独居高齢者)の割合は年々増加しています。

とくに都市部では地域のつながりが希薄になりやすく、誰にも気づかれないまま生活困難に陥るリスクも高まっています。 こうした状況は、「今は元気だから大丈夫」と油断してしまいやすい子世代にとっても、早めの準備や会話が必要な背景といえるでしょう。

孤独死の背景にある「複数の要因」

孤独死は、単に「ひとりで暮らしていたから起きた」ものではありません。

**家族や地域との疎遠、健康の問題、経済的な困難、精神的な孤立など、複数の要因が重なって起きる“複雑な現象”**です。 特に親が高齢になるにつれ、ちょっとした体調不良や転倒がきっかけで生活が困難になり、それが“気づかれないまま”深刻化することもあります。

子ども世代は、「孤独死は珍しいことではない」という現実を知っておくことが大切です。

「もっと早く備えておけば…」子ども世代の後悔

いざ親の介護や入院が必要になった時、「想像より急だった」「準備していなくて大変だった」という声は少なくありません。

特に困るのが、身元保証人の不在、施設や病院の探し方が分からない、費用の準備ができていないなど、情報と判断が不足したまま慌てるケースです。

この図では、実際に介護を経験した子ども世代が「もっと早く知っておきたかった」と感じたポイントをまとめています。

事前の情報共有と対話が、家族の負担を減らす第一歩です。

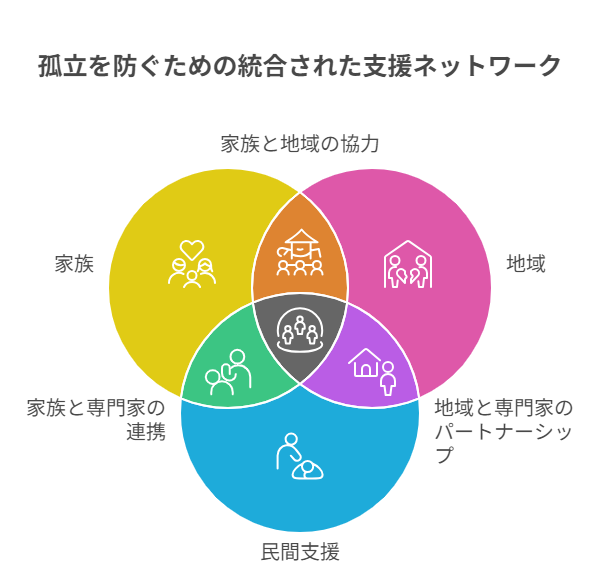

「家族 × 地域 × 専門支援」3つの備えが“孤立”を防ぐ

高齢の親を支えるには、家族の力だけでは限界があります。

最近では、地域の見守りネットワーク(包括支援センター・民生委員など)や、民間の身元保証・生活支援・死後事務サポートなど、幅広い支援の選択肢が整ってきています。

この図は、「本人」を中心に、家族・地域・専門支援の3つが連携することで、孤立を防ぎ、安心な老後を支える仕組みを表しています。

どれか一つではなく、組み合わせて支える“重ね合わせ”が大切なのです。

事例①|親の“転倒”で介護が一気に始まった50代女性のケース

「まさか、こんなに急に来るなんて…」

そう語るのは、都内で暮らす50代女性のAさん。離れて暮らす80代のお母さまが自宅で転倒し、救急搬送されたのがすべての始まりでした。

「それまで元気だったので、介護なんてまだ先の話だと思っていたんです。だから、どこに相談すればいいかも、どんな施設があるかも、まったく分かりませんでした。」

病院からは早急な転院を求められ、施設の見学・費用の計算・身元保証人の手配…と、Aさんは混乱の中で手探りの毎日を過ごしました。

最終的には、地域包括支援センターと民間の施設紹介・身元保証サービスを通じて、希望に近い施設に入居が決定。

「もっと早く“元気なうち”に話し合っておけば、母にも納得してもらえる選択肢があったかもしれません」と語るAさん。

この経験がきっかけで、ご自身の老後の備えも少しずつ始めているそうです。

事例②|兄弟がバラバラだったからこそ、プロに任せてスムーズに進んだケース

60代男性のBさんは、兄妹3人のうちの長男。高齢の父が入院し、退院後の受け入れ先を決める必要が出てきたとき、兄妹の意見が食い違いました。

「弟は『まだ家で暮らせるだろ』と言い、妹は『施設に入れたほうが安心』と主張。僕は間に挟まれて疲れ切っていました。」

そんなときに出会ったのが、第三者として間に入ってくれる民間のコーディネーターでした。医療情報と生活状況を踏まえて複数の施設を提案してもらい、身元保証や入居手続きの段取りもすべてサポートしてもらえました。

「プロに任せたことで、感情的になっていた兄妹とも落ち着いて話ができたんです。父も、納得して新しい環境で暮らし始めてくれました。」

結果的に、「自分たち家族だけでどうにかしよう」と思わず、信頼できる外部支援を活用したことが、家族の絆を壊さずに済んだ大きな要因だったと語ってくれました。

FAQ(よくある質問)

.jpg)

Q1. 親が元気なのに、老後の話をするのは失礼じゃないですか?

いいえ、むしろ“元気なうちに”話すことがとても大切です。

親が体調を崩してからでは冷静な話し合いが難しくなり、選択肢も限られてしまいます。まずは「最近どう?」「何か心配なことある?」といった日常会話から始めて、“将来のことを話せる空気”をつくるのがおすすめです。

Q2. 離れて暮らしている親の様子が心配…何から始めればいい?

まずは定期的な電話や訪問で、生活リズムや困りごとを聞き出してみてください。

あわせて、地域包括支援センターなど地元の相談先を調べておくと安心です。遠方でも対応可能な民間の「見守りサービス」や「入院・入居時のサポート」なども活用できます。

Q3. 兄弟姉妹と意見が合いません。誰がどう動けばいいんでしょう?

よくあるご相談です。まずは感情的な対立を避けるため、第三者(ケアマネ・相談員など)を交えた話し合いが効果的です。

家族全員で親の希望を共有することが、将来のトラブル回避につながります。「全員が納得する完璧な案」ではなく、「皆が“まあいいか”と思える着地点」を探すことが大切です。

Q4. 身元保証サービスってどこまで頼れるの?

施設入居や入院時の保証人代行だけでなく、緊急時の連絡・病院対応・死後の手続きなど、家族の代わりに幅広くサポートしてくれるサービスです。

ご家族が遠方にいたり、ご本人に身寄りがいない場合の強い味方になります。最近はこうしたサービスを利用することが“当たり前”になりつつあります。

Q5. 相談だけでもしていいの?営業されそうで不安です… もちろん、ご相談だけでも大歓迎です。

専門家に話すことで状況が整理され、家族で何を話し合えばよいかが見えてきます。信頼できる相談窓口かどうかを見極めるためにも、複数の窓口に相談してみるのがおすすめです。

弊社では“無理な提案”や“しつこい営業”は一切行っておりませんので、安心してご相談ください。

まとめ|「今じゃなくてもいい」からこそ、“今”考える意味がある

高齢の親との将来の話は、できれば避けたいし、後回しにしたくなるものです。

でも、いざという時は、思った以上に突然やってきます。

「話しておけばよかった」

「もっと早く知っておけば…」

そんな後悔をしないために。

親が元気な“今”だからこそできることを、少しずつ始めてみませんか?

私たち 株式会社昇永 は、

親御さんの介護や住み替え、相続、死後の備えまで、家族に代わってサポートできる体制を整えています。

また、グループ企業である 微笑堂(ほほえみどう) では、

身元保証・死後事務・生活支援など、身寄りのない方や遠方にご家族がいる方への支援を専門に行っています。

【昇永へのお問い合わせはこちら】

相談無料のお問い合わせフォーム

LINEからでもお気軽なお問い合わせが可能です

「ちょっと聞いてみたいだけでも大丈夫ですか?」

「まだ相談する段階じゃないかもしれませんが…」 そんなご連絡をくださる方が、実は一番多いんです。

ご家族のこと、ご自身のこと──気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

“その時”が来たときに、「相談しておいてよかった」と思っていただけるよう、私たちは心を込めてお手伝いしています。