近年、誰にも看取られることなく亡くなる「孤独死」が社会的な問題として注目されています。特に高齢化が進む中で、身寄りがない方や、家族とのつながりが希薄な高齢者が増え、発見が遅れてしまうケースも後を絶ちません。

孤独死は突然訪れるものではなく、日々の暮らしの中で「ちょっとした変化や支援不足」が積み重なって起きてしまうリスクでもあります。誰もが安心して最期を迎えるためには、本人の備えと周囲の支援体制の両方が欠かせません。

本コラムでは、孤独死の現状や要因、そして高齢者が安心して暮らし続けるためにできる対策を、地域支援や身元保証などの視点からわかりやすく解説します。

ご本人はもちろん、ご家族や支援者の方にとっても役立つ内容です。

- 一人暮らしの高齢者の親をもつご家族

- 高齢の親族に「身元保証人がいない」ことを心配している方

- 独居高齢者の孤独死が現実的な問題として感じられてきた方

- 地域で高齢者支援を行うケアマネジャーや福祉関係者

- 将来の不安から、自分自身の老後を見直したいと考えている高齢者ご本人

- 孤独死の現状と、どんな人に起こりやすいかがわかる

- 高齢者が孤立せず安心して暮らすための具体的な支援方法がわかる

- 身元保証や見守り体制など、「もしも」に備える手段を知ることができる

増え続ける「高齢者の孤独死」──いま何が起きているのか?

近年、「孤独死(こどくし)」という言葉を目にする機会が増えました。特に高齢者の孤独死は、社会的なつながりの希薄化や家族構成の変化などを背景に、全国的に深刻な問題となりつつあります。

実際、東京都監察医務院の調査では、65歳以上の孤独死(いわゆる自宅内での死亡で、死後しばらく経って発見されたケース)は、毎年数千件にのぼるという報告もあります。これは決して特別な人に起こることではなく、誰の身にも起こりうる現実です。

孤独死は「突然」起きるものではありません。

多くは、日常の中で少しずつ人とのつながりが薄れ、困ったときに頼れる人がいない状態が続いた末に起きてしまうのです。たとえば、病気になっても病院に行けない、ゴミが溜まっても片付けられない、といった小さなSOSが見逃され、誰にも気づかれないまま命を落としてしまうケースもあります。 こうした悲しい最期を避けるためには、「支援が届かない人」をなくす仕組みづくりが必要です。まずは、今どのような人たちが孤独死のリスクを抱えているのかを理解し、その背景を知ることが第一歩となります。

なぜ高齢者は孤独死しやすいのか?──その背景と要因

高齢者の孤独死は、偶然ではなく“なりゆき”の中で静かに進行します。ではなぜ、特に高齢者が孤独死に至りやすいのでしょうか? そこには、いくつもの背景と要因が複雑に絡み合っています。

まず大きな要因として挙げられるのが、高齢者の単身世帯の増加です。総務省の統計によれば、65歳以上の一人暮らしは全国で約700万人を超えています。これは高齢者全体の約20%にあたり、今後ますます増加すると見られています。

また、家族との物理的・心理的距離も大きな影響を与えています。たとえ子どもがいても、遠方に住んでいたり、関係が疎遠だったりするケースは少なくありません。「心配だけど何もできていない」「親から連絡が来ないと様子がわからない」という声もよく聞かれます。

さらに、高齢になると病気や認知症、視力・聴力の低下などにより、人との交流や外出機会が減少しがちです。それに伴い、地域とのつながりや社会参加の機会も減ってしまい、孤立が進んでいきます。

そしてもうひとつ大きな課題が、「頼れる人がいない」=身元保証人がいないことです。特に入院や施設入居の際に必要とされる保証人が立てられず、適切な支援を受けられないまま生活を続ける高齢者が増えています。こうした支援の“空白地帯”にいる人ほど、孤独死のリスクが高まるのです。 孤独死は「高齢だから」起きるのではなく、適切なつながりや支援を受けられない状態が続くことによって起きてしまう――それが、多くのケースに共通している現実です。

孤独死を防ぐために、家族や地域ができること

孤独死のリスクを減らすために重要なのは、「本人の努力」だけに任せず、家族や地域、社会全体で支え合う仕組みを築くことです。では、身近な人たちはどのような支援ができるのでしょうか?

まずご家族ができることは、こまめな連絡と見守りです。たとえば、「毎週この曜日に電話する」「月に1度は顔を見に行く」といった“習慣化された関わり”があるだけで、高齢者の安心感は大きく変わります。最近では、LINEやテレビ電話なども活用され、遠方でもつながりを維持しやすくなっています。

また、家族が付き添って医療機関や施設の見学・相談に同行するだけでも、高齢者ご本人は心強く感じます。「保証人がいないと入院・入居できない」など、本人だけでは対応しきれない手続きを代わりに進める場面も出てきます。

一方、地域社会ができることとしては、見守り活動や声かけの習慣化が挙げられます。民生委員や地域包括支援センター、自治会などが中心となり、「ひとり暮らしの高齢者に日常的に声をかける」「異変に気づいたら早めに連絡する」といった仕組みを作ることが、孤独死の防止につながります。

最近では、新聞や宅配便の未回収、電気・ガスの使用状況などを活用した異変の自動検知システムも増えています。こうしたテクノロジーと地域のつながりを組み合わせることで、より実効性のある見守り体制が実現しつつあります。 孤独死を“本人の問題”にせず、「誰かが気にかけてくれている」という実感をもてることが、何よりの予防策になるのです。

“身寄りがない”からこそ必要な「身元保証」の仕組みとは?

孤独死のリスクが高い方の多くに共通しているのが、「頼れる家族や親族がいない」という状況です。

これは単に感情的な孤独だけでなく、現実的な問題にも直結します。

たとえば病院に入院する際や高齢者施設へ入居する際、多くの施設では「身元保証人(緊急時の連絡先や責任者)」を求められます。しかし家族がいない、遠方で対応できない、そもそも関係が薄いといった事情がある場合、その時点で入居や治療を断られてしまうことすらあるのです。 こうした課題を解決するために、今注目されているのが**「法人による身元保証サービス」**です。これは、本人に代わって契約手続きや緊急連絡、入退院・死亡時の対応などを担ってくれる仕組みで、頼れる人がいない方にとって非常に心強い存在となります。

このように、本人・保証人・医療機関・施設の間に専門的なサポート体制を構築することで、「頼れる人がいない」という理由で支援を受けられない人を減らすことができます。

また、法人保証を活用することで、家族がいても負担を最小限にすることができるため、「子どもに迷惑をかけたくない」と考える高齢者からのニーズも年々増えています。

孤独死を防ぐためには、「つながり」だけでなく「仕組み」の備えも必要なのです。

専門家と連携した“死後の支援”も重要に

孤独死を防ぐためには、「生きている間の支援」だけでなく、亡くなった後にどう対応されるかの備えも非常に重要です。

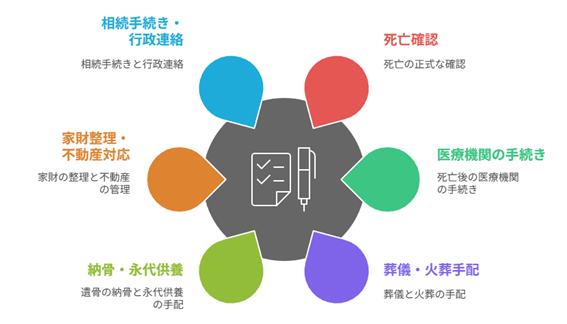

実際、身寄りのない高齢者が亡くなった場合、葬儀や火葬、納骨、家財の整理などを誰が担うのかという問題が浮上します。これらを適切に行うには、法律・不動産・福祉など複数の専門分野の連携が不可欠です。 そこで必要となるのが、死後事務のサポートを含めた「包括的な支援体制」です。最近では、法人による身元保証サービスの中に、死後の対応まで含めたパッケージを用意しているところも増えてきています。

このような「死後の流れ」を整理し、あらかじめ契約や希望を明確にしておくことで、万が一のときにも混乱なく進めることができます。

加えて、弁護士や司法書士などの専門家と連携して、遺言書の作成や相続対策をしておくことも、孤独死やその後の混乱を未然に防ぐ重要な備えです。

本人の意思を尊重しながら、「もしもの後」まで見据えたサポートを整えておくことで、“ひとり”であっても、安心して最期を迎えられる環境をつくることができるのです。

孤独死を防ぐ“地域×専門支援”の新しいかたち

孤独死という言葉を聞くと、「誰にも頼れない人の問題」と思われがちですが、実は私たち一人ひとりが支え手になることができます。

これからの時代に求められるのは、地域社会と専門支援が連携し、孤立を生まない仕組みを育てていくことです。

たとえば、ご近所の方が「最近顔を見ないな」と気づいたとき、地域の見守りネットワーク(民生委員、自治体など)と連携できていれば、早期に支援が届きます。その上で、医療や福祉、法律、不動産などの専門サービスが入ることで、実際の対応や手続きを円滑に進めることができます。

このような体制があることで、高齢者ご本人も「自分はひとりじゃない」と感じられ、安心して暮らすことができます。

また、ご家族にとっても「離れて暮らしていても支援の手がある」という事実は大きな心の支えとなるはずです。

孤独死を「防ぐことができる問題」として捉え、地域・専門職・家族がそれぞれの立場で支え合う関係性を築いていくこと。

それが、安心して最期まで自分らしく暮らす社会の実現につながります。

事例①|大田区|70代男性・一人暮らし|近所の異変に気づいた民生委員からの相談

近所づきあいがほとんどなかった70代男性。足腰が弱くなり外出もままならない様子でしたが、本人は「まだ大丈夫」と頑なに支援を拒否していました。

ある日、民生委員が定期訪問した際、部屋がゴミで溢れており食事も十分に取れていない様子を発見。「このままでは危ない」と判断し、弊社に連携の相談が入りました。

スタッフが訪問すると、生活状況の悪化が顕著で、通帳や重要書類も見当たらず、ご本人も精神的に不安定な状態でした。

ご本人と面談を重ねた結果、信頼関係が築かれ、身元保証契約のうえで介護施設への入居が決定。入居後の生活は安定し、「あのとき声をかけてもらえて良かった」と涙を流して話してくれました。

事例②|品川区|80代女性・子どもなし|亡くなった後も安心の“死後事務契約”で対応

80代の女性で、身寄りがなく、家族とも疎遠という状況。ご本人は元気なうちから「自分の死後に迷惑をかけたくない」という強い想いを持っていました。

弊社の無料相談に来られた際、「葬儀や遺品整理、施設退去のことも全部お願いできるんですか?」と質問され、死後事務契約や家財整理、解体・不動産対応までワンストップで支援できることを説明。

ご本人はその場で契約をご決断され、最期は入居先の施設で静かに息を引き取りました。事前の契約により、病院対応・火葬・永代供養・施設との清算・お部屋の片付けまでスムーズに行われ、トラブルや混乱は一切ありませんでした。

施設の担当者からも「この方は本当に幸せな最期を迎えられた」とのお言葉をいただきました。 このように、孤独死を「回避する」「備える」ための支援には、事前の対話と仕組みづくりがカギとなります。

昇永と微笑堂では、一人ひとりに寄り添った実践的な支援を行っています。

FAQ(よくある質問)

.png)

Q1. 孤独死はどんな人に起こりやすいのですか?

孤独死は「家族がいない人だけ」に起こるわけではありません。

たとえ親族がいても、連絡が途絶えていたり、実際の支援が届いていないと、リスクが高まります。特に一人暮らしで、地域や医療・介護サービスとのつながりが少ない方は注意が必要です。

Q2. 身元保証人がいないと施設や病院に入れないの?

多くの高齢者施設や医療機関では、入居・入院時に身元保証人を求められます。

身元保証がない場合、受け入れを断られるケースもあるため、法人による身元保証サービスを活用することで、安心して生活支援を受けることができます。

Q3. 亡くなった後のこともお願いできますか?

はい、対応可能です。

葬儀・火葬・納骨・家財整理・施設退去・不動産処分など、**死後事務全般に対応する契約(死後事務委任契約)**をご用意しています。身寄りがない方、子どもに負担をかけたくない方にも好評です。

Q4. 孤独死を防ぐために、家族は何をすればいいですか?

大切なのは、「日常的な見守り」と「いざという時の備え」です。

こまめな連絡や訪問に加えて、施設入居・身元保証・死後の準備についても家族が代わりに相談しておくことで、安心して暮らせる体制を整えることができます。

Q5. 相談は無料ですか?しつこい営業はありませんか?

ご相談はすべて無料で対応しております。

お話を伺ったうえで、お客様にとって本当に必要な支援がある場合にのみご提案いたしますので、しつこい営業や勧誘は一切ありません。安心してお問い合わせください。

まとめ|「一人じゃない」と思える仕組みを、私たちは支えています

孤独死という言葉は、どこか他人事のように感じるかもしれません。

けれど実際には、ごく普通の暮らしの中で起きている現実です。

「子どもに迷惑をかけたくない」

「誰にも頼れないまま、最期を迎えるのは不安」

「もしもの時に、どうしたらいいかわからない」

そんな声を、私たちは数えきれないほど聞いてきました。

だからこそ、誰かがそばにいてくれる仕組みを整えることが、孤独死を防ぐための何よりの備えになると、私たちは信じています。

株式会社昇永では、高齢者とそのご家族のさまざまなお悩みに寄り添い、

生前整理・不動産・施設入居・身元保証・死後支援まで、“自分らしい最期”を実現するための一貫した支援を行っています。

そしてグループ企業である 微笑堂(ほほえみどう) では、

身寄りがない方のための身元保証や死後事務を専門に、

全国の病院・施設・専門職の皆様と連携しながら、安心を届け続けています。

「ひとりでは不安」

そんな思いを抱えるすべての方へ。

私たちは、“そばにいる安心”をかたちにして支えていきます。

【昇永へのお問い合わせはこちら】

相談無料のお問い合わせフォーム

LINEからでもお気軽なお問い合わせが可能です