親や家族の急な入院や、介護施設への入居が決まると、気持ちが動揺するだけでなく、「何をどう準備したらいいのか」「何から手をつけるべきか」分からず不安になるものです。

入院手続き、保証人の問題、入居時の契約や資金の準備、さらに自宅の片付けや生活費の管理…。

いざという時は想像以上にやることが多く、家族だけで抱え込むと大きな負担になってしまいます。

このコラムでは、入院や施設入居が決まった時に家族がまずやるべきことを、手続き・資金・家財整理・保証サービスまでわかりやすくガイドします。

「知らなかった…」と後から慌てないために、事前に知っておきたいポイントをまとめました。

- 親や配偶者の入院・施設入居が突然決まり、何をどう準備したらいいか不安な方

- 保証人や支払い、家の片付けなど、具体的な段取りを知りたい方

- 離れて暮らす親の入院・入居に備えて、今からできる準備を知りたい方

- 家族に万が一があった時、後悔しない対応をしたい方

- 入院・施設入居が決まったときに、家族がまずやるべき手続きや準備がわかる

- 保証人や資金準備、必要書類など、実際にどんな場面で何が必要になるか知ることができる

- 家財整理や生活支援のサービスを上手に活用し、家族の負担を減らす方法がわかる

- 「知らなかった…」を防ぎ、安心して入院・入居に向き合う準備ができる

入院や施設入居は突然やってくる

「親が入院することになった」「いよいよ施設に入ることに…」

こうした話は、実際には突然決まることが多いものです。

病気が見つかり、急に手術が決まったり、退院後は一人で生活するのが難しいからとケアマネジャーに施設入所をすすめられたり。

また脳梗塞や骨折などの「ある日突然」の出来事で、家族がすぐに決断しなければならないことも少なくありません。

厚生労働省のデータによれば、高齢者が要介護認定を受ける原因の約25%が脳血管疾患(脳卒中など)。

つまり4人に1人は、ある日突然これまで通りの暮らしが難しくなるのです。

だからこそ「親がまだ元気だから大丈夫」と安心しきらず、もしもの時に備えて知識を持っておくことは、家族みんなの安心につながります。

まず確認すべきは「入院・入居に必要な手続きや書類」

親の入院や施設入居が決まった時、家族が最初に戸惑うのが「何を用意すればいいの?」ということ。

実際には次のような書類や手続きが必要になることが多いです。

📝 入院の場合

- 健康保険証・介護保険証

- 入院申込書(同意書)

- 保証人(連帯保証人)の署名・捺印

- 印鑑

- 医療費支払いの預かり書類

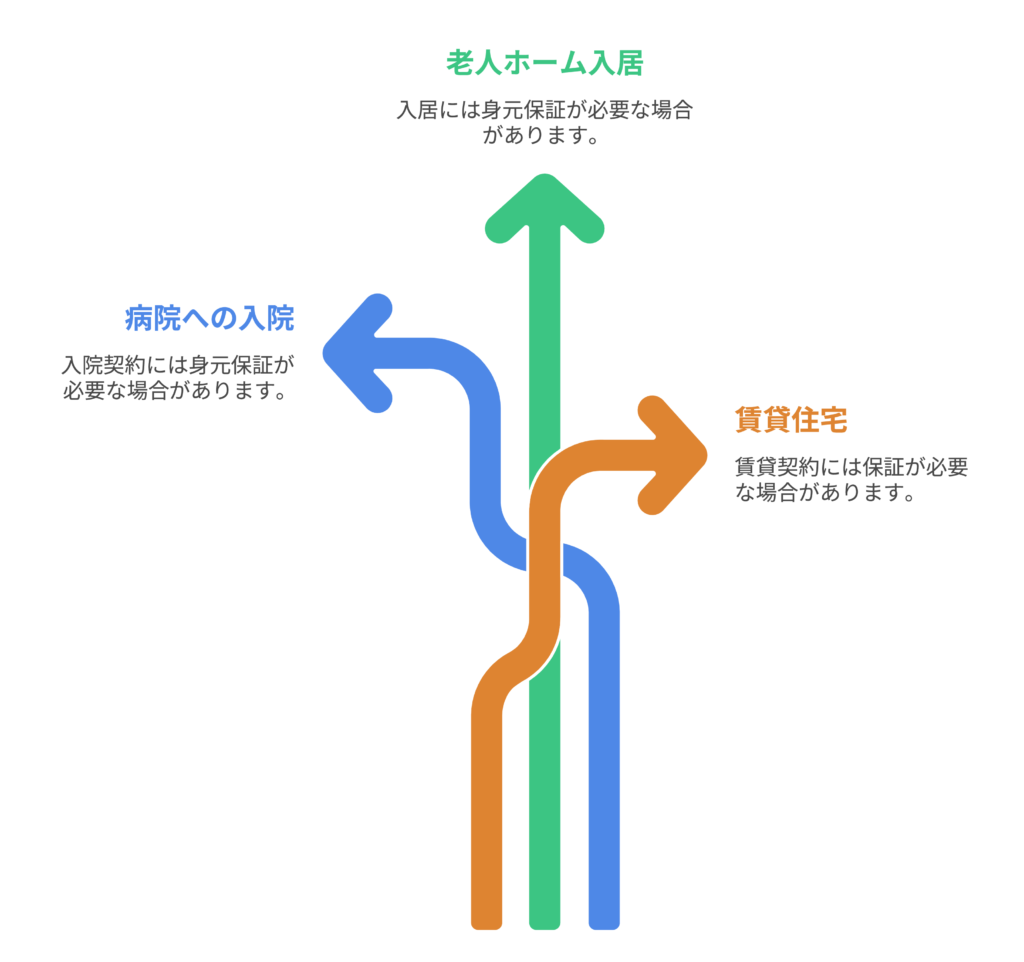

病院では必ず「保証人」を求められます。

これは治療費の未払いリスクをカバーするため。

家族がなるのが一般的ですが、近くに親族がいない場合や頼めない場合は、保証会社や行政支援を活用する必要があります。

🏠 施設入居の場合

- 健康診断書(入居前に検査が必要)

- 介護保険被保険者証

- 所得証明(施設によって)

- 年金額のわかる書類

- 保証人の承諾書・身元引受人の同意書

特に「身元保証人」がいないと入居できない施設は多く、最近は保証サービスを契約してから申し込むケースも増えています。

保証人がいない・頼めない場合どうする?

少子化・核家族化が進む今、身元保証や連帯保証を頼める家族がいない方は珍しくありません。

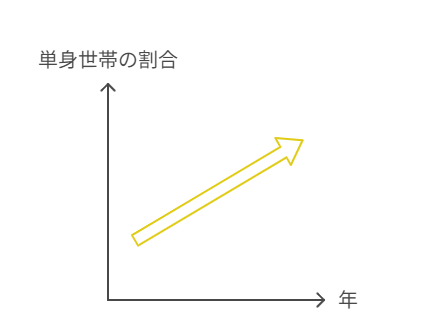

実際、2020年の国勢調査によると65歳以上の単身世帯は約28.7%。

2040年には約39.3%(2.5人に1人)に増えると推計されています。

👪 家族に頼めない背景はさまざま

- 子どもが遠方に住んでいる

- 兄弟姉妹も高齢化している

- 子どもに迷惑をかけたくない

- そもそも頼れる親族がいない

この場合、民間の「身元保証サービス」を利用する方法があります。

最近は入院・施設入居時の保証だけでなく、定期的な安否確認や生活サポート、亡くなった後の葬儀・供養まで含めたプランが増えています。

都内で一人暮らしをする82歳の男性Aさんはこう話します。

「子どもは結婚して遠くに住んでるし、仕事もある。何かあっても飛んで来てもらうのは気の毒でね。保証サービスに入っておいたから気持ちが軽くなったんだよ。」

次に考えるべきは「資金」の準備

入院や施設入居が決まったときに慌てがちなのが、お金のこと。

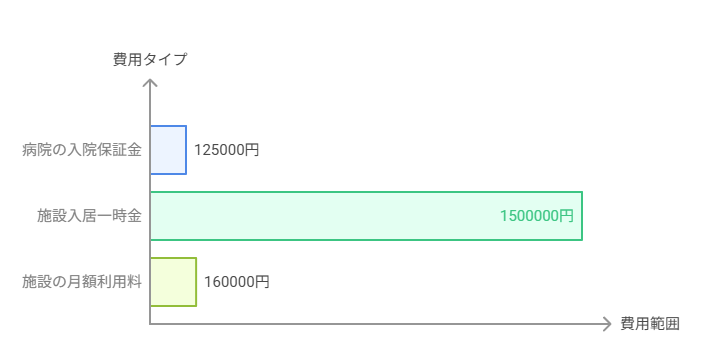

🏥 入院時に必要な費用

- 入院保証金(5〜20万円程度が多い)

- 差額ベッド代(個室などを希望した場合)

- 食事療養費、パジャマ・タオル代

- 手術費用の一部負担

保険適用で医療費は抑えられるとはいえ、個室利用や自由診療になると負担が大きくなります。

🏡 施設入居時に必要な費用

- 入居一時金(0円〜数百万円。最近は0円の施設も増加)

- 月額利用料(食費・管理費込みで12〜20万円が相場)

- 医療費やおむつ代などの実費

これらを家族が立て替えるケースも多いため、本人名義の通帳や印鑑をどこに置いているか、暗証番号を把握しているかが大事です。

💡 高額療養費制度の確認も

医療費が高額になった場合、所得に応じて自己負担額が抑えられる「高額療養費制度」があります。

限度額適用認定証を早めに取り寄せておくと、窓口支払いを軽くできます。

家財や住まいをどうするかも重要

長期入院や施設入居が決まった時、次に出てくる問題が「家のこと」。

🛏 自宅をそのまま置いておく場合

- 郵便物の管理

- 庭木や空き家の管理

- 水道光熱費・固定資産税の支払い

こうした管理を親族に頼むのが難しい場合、管理代行サービスや空き家管理サービスを利用する人も増えています。

🚛 荷物を整理する場合

「いずれ帰るかもしれないから」とそのままにする人も多いですが、荷物が多すぎて管理が大変になり、空き巣や水漏れで被害が出ることも。 生前整理業者や遺品整理士が対応するケースが増えており、プロに頼めば必要最低限の家具だけを残して環境を整えてくれます。

いざという時のために家族で話しておくべきこと

いきなり入院や施設入居が決まると、本人も家族も精神的に大きな負担を抱えます。

だからこそ元気なうちに、

- 保証人や費用はどうするか

- どんな施設なら入りたいか

- 自宅をどう管理・処分するか

- 財産や通帳はどこにあるのか

を家族で少しずつ話しておくことが大切です。

これができていれば、いざという時「前に話した通りにやろう」と冷静に動けます。

入院・施設入居は「これからの暮らしを整えるきっかけ」

入院や施設入居は、本人や家族にとって一つの節目。

どうしても「不安」「寂しい」という気持ちが先に立ちますが、見方を変えればこれからをもっと安心して過ごすための新しいスタートです。

保証サービスや生活支援、財産管理の備えを上手に使っておくことで、家族は「知らなかった」「間に合わなかった」と慌てることなく、本人も「もう子どもに負担はかけなくて済む」とほっとできます。 小さな準備を少しずつ進めることが、これからの暮らしを守り、何より家族みんなの心の安心につながるのです。

入院や施設入居を取り巻く数字

🏠 65歳以上の単身世帯は増加傾向

- 2020年:約28.7%(およそ3.5人に1人)

- 2040年には:約39.3%(約2.5人に1人)へ増加見込み

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」)

✅ ポイント

→ 親と別居する家族がますます増え、保証人や見守りを頼めない高齢者が今後さらに増加。

💰 入院や介護施設で必要になるお金

- 病院の入院保証金:5万円~20万円程度

- 施設入居一時金:0円~数百万円(最近は一時金なし月額払いの施設も多い)

- 施設の月額利用料(食費・管理費含む):12~20万円程度

✅ ポイント

→ 思った以上にまとまったお金が最初に必要になる。

本人名義の口座や暗証番号を事前に確認しておくことが重要。

📝 身元保証や連帯保証が必要になる場面

- 病院への入院契約時

- 特別養護老人ホームや有料老人ホーム入居時

- 賃貸住宅に住み替える際

→ これらの多くで「保証人を立てる」ことが条件になっている。

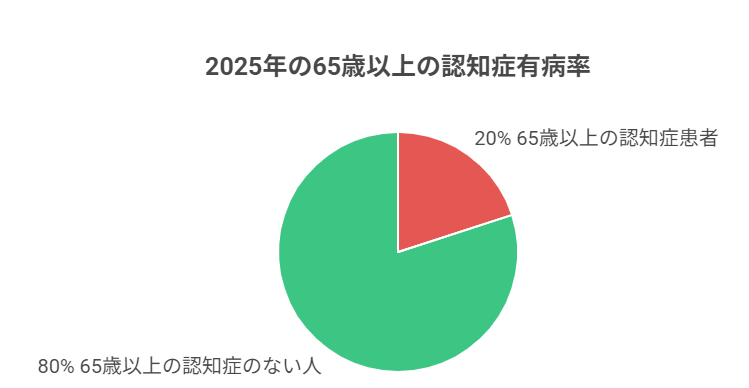

👵 認知症のリスクも身近に

- 2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症になると推計(厚生労働省)

→ 判断能力が落ちると遺言や資産管理が本人意思でできなくなる。

✅ ポイント

→ 遺言や財産管理契約は「まだ元気なうちに」準備するのが鉄則。

🔍 デジタル資産も大きな問題

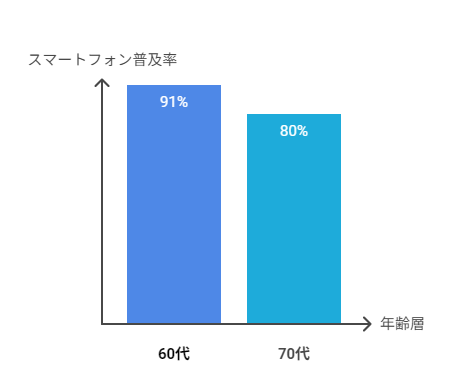

- 総務省の調査(2023)では

- 60代のスマホ保有率は91%

- 70代でも80%以上

銀行口座、証券口座、サブスクの管理はスマホ・PC経由が一般的になり、

→ 亡くなった後に家族がわからず解約や資産確認に苦労するケースが増加。

ケース①:急な入院、保証人に悩んだ娘さんの話

東京都在住の50代女性Aさん。

同居していない母親(78歳)が転倒し、大腿骨骨折で入院することに。

「病院から『保証人が必要です』と言われたけど、私は専業主婦で収入がなく、保証人には収入や資産状況を証明する書類も必要と知って慌てました。」 結局、兄(会社員)に保証人になってもらえたが、「自分ではすぐに対応できなかったので、兄が動けない状況だったらどうしていたか…」と不安を口にします。

これを機に、将来的な母の施設入所も見据え、保証サービスを検討することにしました。

ケース②:施設入居で必要だったまとまった資金

埼玉で一人暮らしをしていた80歳の男性Bさんは、脳梗塞の後遺症で在宅生活が難しくなり、急きょ介護付き有料老人ホームに入居することに。

「家族が探してくれて良い施設が見つかったんだけど、入居一時金が80万円、さらに最初の月にかかる費用が20万円以上で、一気に100万円超の出費だったんです。」

息子さんは「通帳と印鑑の場所を確認しておいて本当に良かった。暗証番号までバタバタで探すことになったら間に合わなかった」と話しています。

ケース③:デジタル終活をしていて助かった例

神奈川に住む76歳の女性Cさんは、スマホでネット銀行や証券口座を複数管理していました。

ある日軽い脳梗塞で入院した際、娘さんが通帳や印鑑だけでなく、Cさんが用意していた「ID・パスワードメモ」を見つけて大助かり。

「母が元気なうちに書き残してくれていたから、どこに何の資産があるかすぐに分かって本当に助かりました」と娘さんは振り返ります。

「もし何もなかったら、調べるだけで半年以上かかったと思います。」

FAQ(よくある質問)

.jpg)

Q1. 親が急に入院することになった場合、まず何をすればいい?

A.

健康保険証や介護保険証、印鑑を準備し、病院に提出する書類(入院申込書・同意書)を確認することが最初です。

また病院から必ず保証人を求められるので、家族や親族の誰が署名するか早めに話し合うことが大切です。

Q2. 保証人になれるのは家族だけ?

A.

基本的に親族がなることが多いですが、近年は少子化や高齢化で家族に頼めないケースも増えています。

その場合は「身元保証サービス」を利用する方も増えており、入院・施設入居・亡くなった後のことまで任せられるプランもあります。

Q3. 入院や施設に入るとき、どのくらいお金が必要?

A.

病院の入院保証金は5〜20万円程度が多く、施設入居では一時金0円〜数百万円まで幅があります。

最近は一時金なしで月額12〜20万円程度の施設も増えていますが、家計に合わせて選ぶためにも事前に複数の施設を比較するのがおすすめです。

Q4. 親の財産や通帳、暗証番号を勝手に確認してもいいの?

A.

法律的には原則本人の意思が重要ですが、急な入院や判断能力が低下した場合に備え、元気なうちから「もしもの時はこれを使ってね」と通帳・印鑑・暗証番号の管理を話し合っておくと安心です。

また、家族信託や任意後見制度を活用しておくと法的にスムーズです。

まとめ 〜いざという時も、もっと自分らしく安心できる暮らしを〜

親や家族の急な入院や施設入居は、誰にとっても大きな出来事です。

気持ちの整理がつかないまま、書類や保証人、資金や家のことなど、短期間にたくさんの決断を迫られることも少なくありません。

でも、今から少しずつ備えておくことで、「もしもの時」も慌てずに家族みんなが安心して向き合えます。

入院や施設入居は、新しい暮らしのスタートでもあります。

必要なサポートやサービスを上手に活用しながら、もっと自分らしく、もっと心穏やかに過ごしてほしい──私たちはそう願っています。

株式会社昇永とグループ企業・微笑堂について

私たち 株式会社昇永 は、

- 遺品整理や生前整理

- 不動産・住み替えのサポート

- 相続・老後に関する各種相談

を通じて、高齢者やそのご家族が安心して「自分らしい老後」を選べるお手伝いをしています。

またグループ企業である 微笑堂 では、

- 身元保証サービス

- 各種生活支援

- 葬送支援

を専門スタッフが心を込めて対応。

離れて暮らすご家族に代わっても、安心してお任せいただける体制を整えています。

【昇永へのお問い合わせはこちら】

相談無料のお問い合わせフォーム

LINEからでもお気軽なお問い合わせが可能です

「まだ大丈夫」と思っている今こそ、家族や専門家と一度話をしてみませんか?

これからももっと自由に、もっと自分らしく──

そのお手伝いができることを、私たちは心から願っています。