少子高齢化や核家族化が進む中、「墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えてきました。先祖代々の墓をどうするか、誰が継ぐのかといった悩みは、多くの家庭で避けては通れないテーマです。この記事では、「墓じまい」の意味や背景、手続き方法、注意点、代替手段、そして家族での話し合い方まで、包括的に解説します。読者が自分たちに合った選択を見つけ、後悔のない判断ができるよう、具体的なヒントと情報をお届けします。

- 将来的にお墓の管理に不安を抱えている方

- 親や祖父母のお墓の継承を任されている方

- 身寄りのない親族の墓じまいを検討している方

- 宗教的儀礼よりも現実的な整理を優先したいと考えている方

- 「墓じまい」の基本的な意味と必要性がわかる

- 墓じまいの手続きの流れと費用感を把握できる

- トラブルを回避するための注意点が理解できる

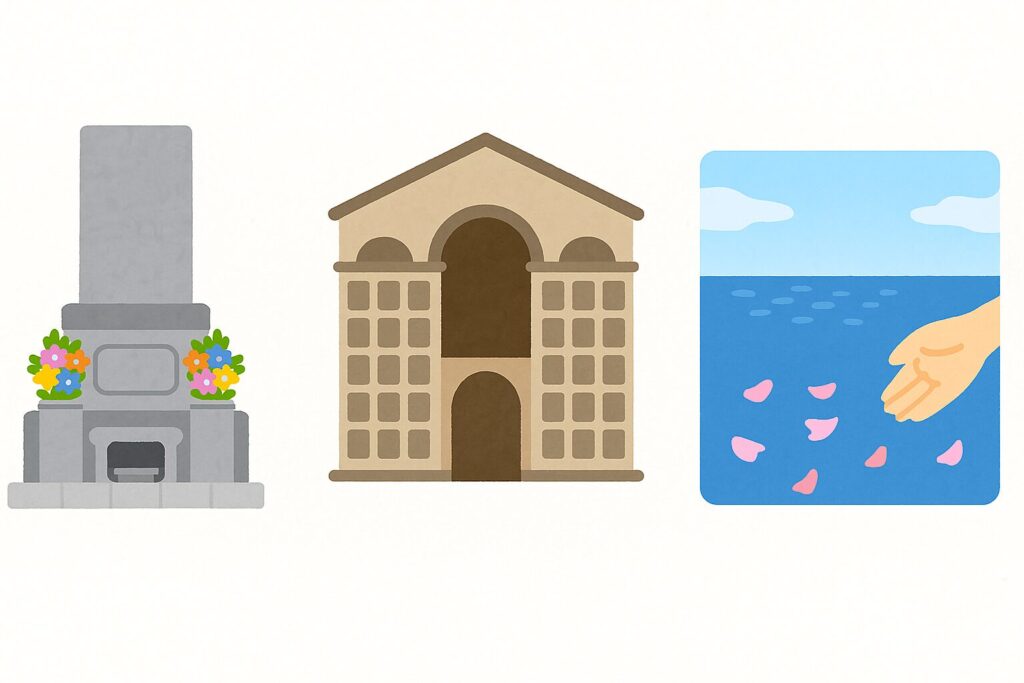

- 永代供養・海洋散骨などの選択肢を比較できる

- 家族や親族との話し合い方のコツがわかる

「墓じまい」とは何か?

「墓じまい」とは、既存の墓所を閉じて、遺骨を別の場所に移す、あるいは供養の形を変えることを意味します。墓の継承者がいなくなった場合や、遠方の墓の管理が難しくなった場合などに選ばれる選択肢です。近年では都市部を中心に、墓じまいを選ぶ家庭が増えています。

■墓じまいが増えている理由

最大の理由は、少子化と核家族化です。昔は家制度が根強く、長男が墓を守るのが一般的でしたが、今では兄弟姉妹で分散して生活していたり、子どもがいない家庭も少なくありません。さらに、ライフスタイルの多様化や宗教観の変化により、「墓にこだわらない」という価値観も広がっています。

■墓じまいの手続きと費用

墓じまいをするには、まず「改葬許可申請書」を市区町村役場に提出し、遺骨の移転先を明らかにする必要があります。石材店に依頼して墓石を撤去し、更地に戻す必要もあります。費用は改葬先の永代供養の費用や墓石撤去費などを合わせて、おおよそ20〜50万円ほどが一般的です。ただし立地や墓石の大きさ、供養方法によっても費用は大きく変動します。

トラブルのリスクと注意点

墓じまいには親族間の意見の対立、寺院との関係、書類の不備といったトラブルのリスクもあります。特に「菩提寺離れ」は慎重に対応が必要です。感情的なもつれが生まれやすいため、親族には事前に丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。

■新しい供養の形

墓じまいの後の遺骨の行き先としては、永代供養、納骨堂、樹木葬、海洋散骨などさまざまな方法があります。最近では「手元供養」といって、自宅で遺骨の一部を保管するスタイルも注目されています。宗教や慣習に縛られすぎず、家族が納得し、無理のない形を選ぶことが重要です。

海洋散骨という選択(現状と意向)

-1-1024x683.jpg)

筆者の父は生前、「一人で墓に入りたくない」と話していました。その意向を受けて、現在は遺骨を母の自宅で大切に管理しています。将来的には、母が亡くなった後に夫婦そろって海洋散骨することを視野に入れており、「子どもたちに墓の管理負担を残したくない」という家族の想いが背景にあります。このように、時代に合わせた柔軟な供養の選択肢が注目されています。

■法律的な備えも忘れずに

墓じまいには遺産や相続、遺言書の内容も関わってくることがあります。たとえば、遺言に「○○霊園に改葬してほしい」と明記されている場合、尊重する必要があります。法的トラブルを避けるためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

家族と納得できる選択を

墓じまいの判断は、本人の意志や家族の状況を踏まえ、慎重に進めるべきものです。一度撤去してしまうと元には戻せません。そのため、「誰のために」「何のために」行うのかを明確にし、家族全体で納得できる結論を導くことが大切です。

【具体的な事例紹介】

事例1:遠方に住む娘が決断した墓じまい

60代の女性Aさんは、故郷の山間部にあるお墓を一人で管理していました。年々体力的にも厳しくなり、また自分の子どもたちは全員首都圏在住で、今後お墓を継ぐ人もいないと判断。地元の石材店と相談し、遺骨は永代供養墓へ移し、お墓は無事に撤去されました。「親族に反対されたが、何度も説明を重ねて理解してもらえた」と語ります。今では心が軽くなり、「自分自身の供養もシンプルでいい」と前向きに終活に取り組んでいます。

事例2:兄弟間の話し合いが難航したケース

70代のBさんは、実家の墓が兄弟4人の共有名義になっており、墓じまいを進めたいと考えましたが、長男が強く反対し、話し合いは2年以上に渡って平行線に。最終的には第三者のファシリテーターを交え、子ども世代に負担をかけない供養方法について話し合いが進み、樹木葬で合意に至りました。

事例3:生前に準備していたことでスムーズに進んだ例

80代のCさんは、生前から終活を積極的に行い、自分の死後の希望を「エンディングノート」と「遺言書」に記載していました。家族会議も複数回行い、最終的に遺骨は海洋散骨に。費用や手続きも事前に手配済みだったため、家族は心の準備も含めて落ち着いて故人を見送ることができました。

【選択肢別 比較一覧表】

| 選択肢 | 費用感 | 管理負担 | 家族への負担 | 宗教・慣習との適合 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 先祖代々の墓に納骨 | 低~中 | 高 | 中~高 | 非常に高い | 伝統的で安心感がある | 墓の維持が大変 |

| 新たな墓を建てる | 高 | 中 | 中 | 高い | 自由度が高い | 初期費用が高い |

| 樹木葬 | 中 | 低 | 低 | 中 | 自然に還るイメージがある | 場所によって選択肢が限られる |

| 納骨堂 | 中 | 低 | 低 | 中 | 都市部に多く便利 | 使用期間に制限がある場合も |

今後起こり得る問題と備え

■無縁墓になるリスク

継承者がいなくなった墓は、一定期間の管理料滞納後に「無縁墓」とされ、自治体によって撤去されてしまいます。その際、遺骨の取り扱いは不明確になる場合もあり、故人の尊厳を守るためにも早期の判断が重要です。

■お墓の住所変更に伴う戸惑い

親族間で「いつでも行ける場所にしてほしい」という希望があったにも関わらず、改葬先が遠方になりトラブルになることもあります。事前に見学に行き、アクセス・維持費・設備などを確認した上で判断しましょう。

■遺産相続との絡み

お墓は法律上「祭祀財産」として通常の相続財産とは区別されますが、墓じまいに伴って土地を売却する場合は相続財産に含まれるため注意が必要です。相続人間での同意書や税務処理を専門家と確認しておくことをおすすめします。

墓じまいを考え始めるきっかけは?

■高齢の親が元気なうちに決断したい

「今は元気だけど、あと何年お墓参りに行けるか分からない…」という声は非常に多く、体力的・交通的に墓参りが困難になる前に、自分たちの手で整理しておきたいと考える方も増えています。特に地方の山中にある墓地などは、高齢になるとアクセスが難しくなるため、早めに検討することが望ましいです。

■管理費の負担が重くなってきた

墓地の管理費や清掃の外注費など、継続的にかかる費用も墓じまいのきっかけになります。特に管理する人が減ってきた家庭では、残された一人に大きな負担が集中しやすく、そうなる前に整理したいという考えが強くなります。

■ライフスタイルの変化

宗教的な価値観の多様化により、「無宗教だけど供養の気持ちは大切にしたい」という人が増えています。そうした人たちにとっては、お墓という形にこだわらず、もっと自由な方法で故人を想う選択肢として墓じまいが注目されています。

供養方法の選び方のポイント

■永代供養を選ぶ場合

・寺院の宗派や信条が自分と合っているかを確認

・永代=永久ではなく、一定期間で合同供養に移る場合もあるため内容を要確認

■樹木葬を選ぶ場合

・自然の中で眠るという希望に合致するか

・個別の墓標があるタイプか、合同供養タイプかを見極めること

■納骨堂を選ぶ場合

・都心に多く、アクセスしやすいが人気施設は価格も高め

・維持費の有無、契約年数、将来の供養方法について確認が必要

■海洋散骨を選ぶ場合

・環境への配慮や散骨海域の許可が取れているかを確認

・後から手を合わせたい場合は、メモリアルクルーズなどを活用する方法も

これらのポイントをふまえ、実際に家族で供養の価値観をすり合わせていくことが、納得感のある墓じまいにつながります。どれが正解というわけではなく、「家族にとって心のよりどころになるかどうか」が最も大切です。

よくある質問

Q1. 墓じまいをするとご先祖様に失礼ではありませんか?

A1. 墓じまいは、供養の放棄ではなく「供養の形を変える」ことです。丁寧に遺骨を移し、改めて供養することで、ご先祖様への感謝や敬意は充分に示すことができます。むしろ、放置されたままの墓地の方が無縁仏になってしまう可能性が高く、それこそが失礼と考える方も多いです。

Q2. 墓じまいをする際に菩提寺から「離檀料」を請求されました。支払う必要はありますか?

A2. 離檀料とは、寺院との檀家関係を終了する際に支払うお礼金のことです。法律で義務付けられているものではありませんが、円満な関係を築いていた寺院であれば、感謝の意を込めて支払うことが多いです。金額は地域差や寺院の方針により数万円~数十万円と幅があります。交渉の余地もあるため、事前に話し合うことが大切です。

Q3. 改葬先が決まっていなくても墓じまいはできますか?

A3. 基本的には、遺骨の「改葬先(新しい供養先)」が決まっていないと、行政手続きを進めることができません。ただし、海洋散骨などの場合は「供養証明書」や「散骨計画書」を提出することで改葬許可が下りるケースもあります。ケースバイケースなので、事前に市区町村役場や散骨業者に相談しましょう。

Q4. 家族の間で意見が分かれてしまったらどうしたらいい?

A4. 墓じまいに限らず、死後の供養方法は感情的な問題に発展しがちです。まずは家族全員で情報を共有し、それぞれの意見や希望を整理しましょう。どうしても話がまとまらない場合は、専門家(終活アドバイザー、司法書士、宗教者など)に第三者として介入してもらうと、冷静に話が進むことがあります。

まとめ

墓じまいは、単なる「墓を片付ける」作業ではなく、故人や家族の想い、そして次世代の負担を考慮した大切な選択です。時代の変化に合わせて、供養の形も多様になっています。どの選択肢を取るにせよ、しっかりと情報を集め、家族で話し合い、必要に応じて専門家のサポートを受けることが大切です。

株式会社昇永では、墓じまいの相談から遺骨の移送、永代供養・散骨・改葬先のご提案まで、一気通貫で対応可能です。

また、グループ企業である【株式会社微笑堂】では、身元保証サービスの中に生活支援や死後事務支援が含まれており、将来を見据えた安心の終活プランをご提案しています。

詳しくは、微笑堂の公式サイトをご覧ください。

■株式会社昇永のサービス内容

– 墓じまい、永代供養、散骨など供養方法の相談と手配

– 士業(司法書士、行政書士など)と連携した手続きサポート

– 家族の話し合いサポートや、第三者アドバイザーのご紹介

– グループ企業による身元保証・死後事務委任・生活支援

■無料相談受付中

LINE・電話・メールでのご相談はいつでも可能です。難しい手続きや感情面の調整も、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。

【昇永へのお問い合わせはこちら】

相談無料のお問い合わせフォーム

LINEからでもお気軽なお問い合わせが可能です

「墓じまいをいつか考えないと…」そう思った今が行動の第一歩です。

気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【昇永のサポートで、人生の最終章を自分らしく整える】